「城オヤジ」の登城日記 その肆

関ヶ原の合戦後。「近江を制する者は天下を制す」とも言われたこの時代、徳川家康は軍事上の重要拠点だった琵琶湖東側の彦根に城を造るべきだと考えました。徳川四天王の一人である井伊直政に築城を命じ、嫡男直継が城下町を含めると約20年の歳月を費やして造り上げました。

戦国時代は数多くの城主が交代して居城するのが通常ですが、彦根城は一度の国替えもなく明治時代まで一貫して井伊家が城主だったのです。(滅多に無いケースです)

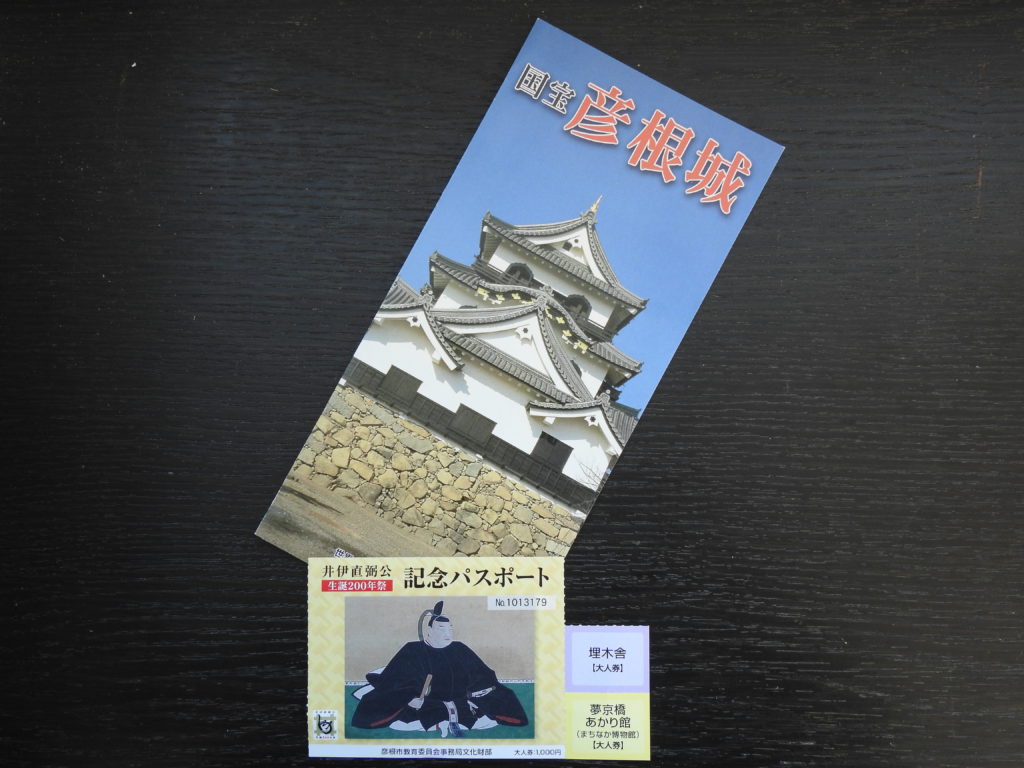

天守・附櫓・多聞櫓2棟が国宝指定、現存する櫓・門など5棟が、重要文化財指定。さらに近江八景を模してつくられた国名勝の玄宮園(大名庭園)と、とても見どころの多い城なんです。

【肆の城】城オヤジが勝手に思う 日本全国で一番優雅な天守閣。琵琶湖のほとり滋賀県彦根城

門を中心に両端に同じような2重2階の隅櫓を設けた姿をしていることから天秤櫓(重要文化財)と名づけられたのです。左右対称の形式は城郭では他に目にすることができないとても珍しい櫓です。この櫓は、長浜城の大手門を移築したものといわれています。又、橋左右の石垣(左側:切石積<加工して隙間をなくした積み方>/右側:牛蒡積<未加工の自然石を差込む積み方>)が異なり、左石垣は江戸中期に補修したもので石の積み方で時代の違いが分かるのです。

この太鼓門櫓(重要文化財)は本丸の表口をかためる櫓門で、城内合図用の太鼓を置いていたことから太鼓門と名づけたそうです。その背面は壁がない構造で、高欄付きの廊下となっています。これは太鼓の音を響かせるためと言われています。(背面写真はなくてスミマセン)

現存天守は小規模ながら、牛蒡積の石垣の上に築かれた3種の破風様式(三角形の屋根)を取り入れ、二重目以上の窓には美しい曲線の唐様の花頭窓(花型曲線の窓)が使われ、外観は実に雅で壮麗。しかし、内部は狭間(鉄砲や弓矢などで内側からの攻撃する穴)が数多く備えられて、優雅さだけでなく実戦的な構造にもなっています。

天守内の梁です。天井板は無く梁組が直に露出して、驚く事に、曲がりくねった天然の木材を見事に組合わせているのです。

勿論、金属材などは一切使用していません。ここまでくると、この梁だけで究極のアートですね。

この三重櫓は日本全国に現存する僅か8城郭しかない中の一つです。

天守の奥隅にある西の丸三重櫓(重要文化財)は、チョット地味ながら西側搦め手方面の守りの要。(城の裏側を守る重要な櫓)この櫓は小谷城の天守を移築したものとも伝えられていて、内部も一般公開されてます。

《馬屋》(うまや) 元禄時代に建てられたもので、彦根藩主の馬がつながれていました。重要文化財で城内に残っているのは、日本全国でも彦根城のみと稀少なんですが・・・。日頃の行いが悪く登城日は西から大型台風が迫って来て慌ただしい登城になり肝心の撮影を忘れてしまい写真が無いのです。(いやぁ〜とても後悔!)

玄宮園は、広大な池を中心に、入江や島や橋があり、変化に富んだ回遊式庭園となっています。

中国の離宮庭園を参考にして「近江八景」が表現され、昼間の晴天時は水面に天守が映る逆さ天守が現れ、夜は月明かりに浮かぶ天守は、琵琶湖八景の一つにも数えられています。時代劇の撮影も多く、池越しに見上げる天守は彦根城の代表的な景観で、雅な風情が溢れてなんとも美しい雰囲気を醸し出しています。

大阪との合戦が近づき、徳川勢の重要基地として早急に築城するため資材は、近くの城跡から集めたそうです。

天守は大津城(秀吉が、明智光秀の坂本城にかわり新たに築いた城)の廃材を使用。櫓や門、石垣なども小谷城(浅井長政とお市の方との悲劇の城)・安土城(信長の主城)・長浜城(秀吉が最初に築いた城)・佐和山城(石田三成の城)など近隣の諸城からの移築伝承が多く残されています。

全国の現存天守閣には必ず、奇跡・幸運のストーリーがあります。

明治の廃城令で全国の城が破壊・売却されていく中、彦根城も例外ではなかった。のですが・・・

明治十一年に明治天皇が巡幸で彦根を通過した際に城の優雅さに感動し保存を命じたため破却は逃れたのです。やっぱり奇跡が起きたのですね。

『一度訪れたら、また来たくなる。彦根城はそんな不思議な魅力があります。歴史とロマンのあふれる古城は貴方を遠く江戸時代へと誘います。』(彦根城パンフレットの一説)

その通り!ごもっとも! もう一度、必ず登城したい名城です。 伍の城 につづく